明天比賽的新聞發布會,轉自B站@haibara_v

官推恭喜姆貝烏莫獲得八月月度最佳球員

今晚18:00有U18對陣伯恩利的比賽

曼聯提交 2025/26 賽季英超陣容名單

曼聯已提交 2025/26 賽季的英超陣容名單。

該名單可在1月轉會窗口開啟時進行調整,月日但各俱樂部需在周五的每日曼聯截止日期前提交完整陣容。

英超主力陣容最多可申報25人,相關新聞而曼聯此次申報了21人。月日之所以人數較少,每日曼聯是相關新聞因為多名一線隊常規球員被納入了U21陣容板塊。

曼聯U21陣容板塊共有59人,月日包括帕特里克?多爾古、每日曼聯艾登?海文、相關新聞科比?梅努以及約羅等球員。月日

該年輕球員陣容中,每日曼聯有12人目前正外租效力,相關新聞以積累一線隊比賽經驗。月日

英超規則明確規定,陣容中不符合 “本土球員標準” 的球員不得超過17人。所謂 “本土球員”,指無論國籍和年齡,需在其21歲生日之前,或在其年滿21歲的賽季結束前,已在英格蘭足球協會或威爾士足球協會旗下任何俱樂部注冊滿3個完整賽季的球員。

曼聯主力陣容中,符合 “本土球員” 標準的球員包括湯姆?希頓、德莫特?米、貝內特、馬奎爾、盧克肖、芒特以及阿瑪德。

一線隊陣容名單:

門將:

巴因德爾、湯姆?希頓 、塞內?拉門斯、德莫特?米

后衛:

貝內特、達洛特、德利赫特、馬奎爾、馬拉西亞、利馬、馬茲拉維、盧克肖

中場:

卡塞米羅、B費、芒特、烏加特

前鋒:

阿瑪德、庫尼亞、姆貝烏莫、塞斯科、齊爾克澤

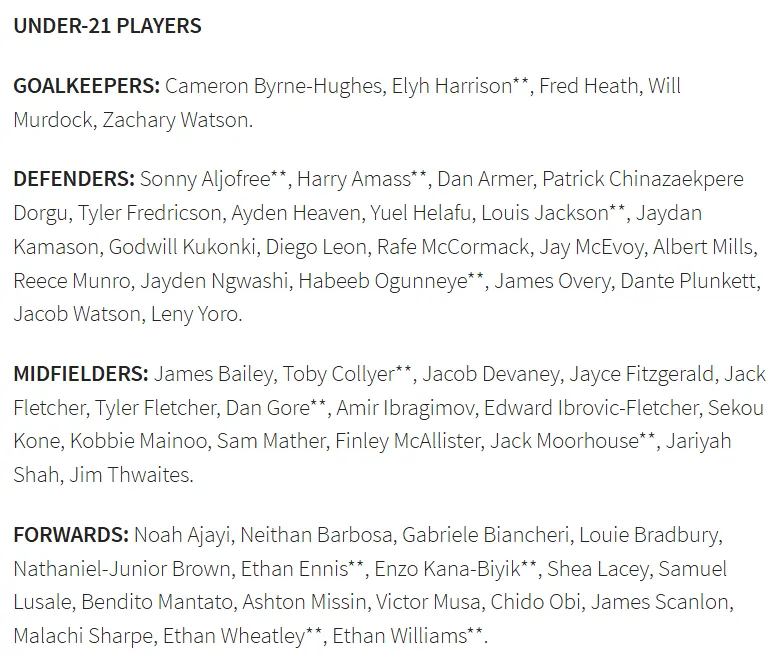

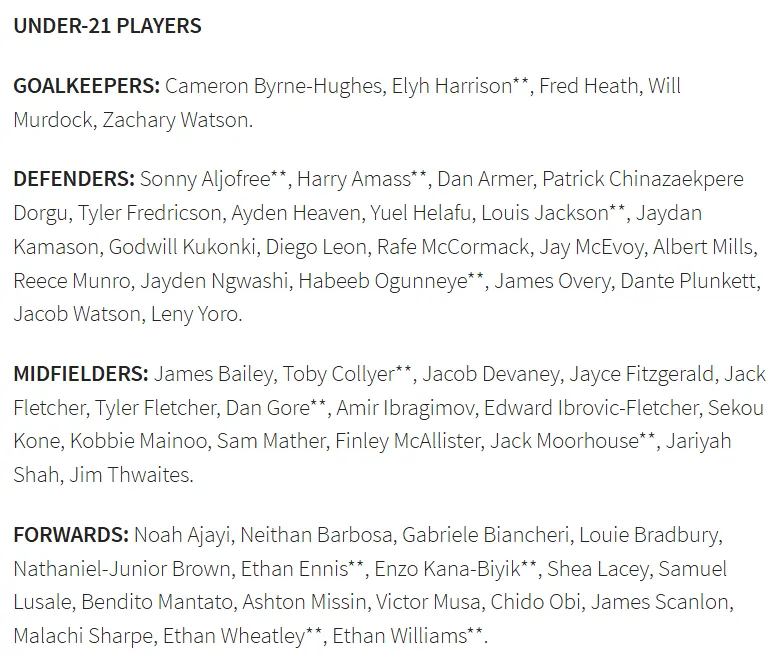

U21名單如下:

Andy Mitten“故事會”

曼徹斯特德比無本土球員,實為現代足球的遺憾寫照

令我感到遺憾的是,本周日的曼徹斯特德比或許將沒有一名曼徹斯特本土球員首發出場。這雖非天大的事——畢竟在4月兩隊上次交鋒時,曼聯陣中就沒有本土小將,那也是十年來首次出現這種情況。

但要知道,大曼徹斯特地區是擁有290萬人口的大型都市區,如此規模的區域卻連一名能在德比中首發出場的球員都沒有,這既折射出當下的時代特征,也與曼城、曼聯兩家俱樂部的一系列舉措息息相關。

曼徹斯特是一座為足球狂熱的城市。在現役球員中,帕爾默、菲爾?福登、科比?梅努、維爾貝克、拉什福德、里科?劉易斯、尼科?奧萊利以及塔爾科夫斯基,均在從曼徹斯特宏偉的維多利亞式市政廳出發、乘坐2英鎊公交車可達的范圍內出生并長大。

從歷史角度看,這片土地孕育了 “92黃金一代” 的大部分成員、“巴斯比寶貝” 隊長羅杰?伯恩,以及世界杯冠軍諾比?斯泰爾斯。僅在曼徹斯特以東10英里的阿什頓安德萊恩,就誕生了三位世界杯冠軍——杰夫?赫斯特爵士、吉米?阿姆菲爾德和西蒙尼?佩羅塔。在柯曾阿什頓俱樂部的球場外,矗立著這三位特殊人物的雕像。

布萊恩?基德是個地地道道的曼徹斯特人,他曾說過 “只要越過安科茨區南部,就會渾身不自在”。他不僅曾效力于曼聯和曼城,還在這兩家俱樂部擔任過教練。同為歐冠冠軍得主的小約翰?阿斯頓(及其父親)、謝伊?布倫南,以及威爾夫?麥吉尼斯、“進球機器” 丹尼斯?維奧萊特,也都是曼徹斯特本土人士。

韋斯?布朗、德林克沃特、丹尼?辛普森以及李?迪克森,也都是表現出色的曼徹斯特人。無論身披曼聯還是曼城的球衣,從喬?科里根到雷米?摩西,從大衛?普拉特到大衛?懷特,這座城市始終在孕育頂尖足球運動員。

曼城隊史最偉大的球員中,邁克?薩默比、尼爾?揚和弗朗西斯?李三人要么出生在曼徹斯特,要么成長于曼徹斯特周邊;而在1985年的一場曼徹斯特德比中,曼城陣容里更是有7名球員是本地小將。

但如今,能躋身頂級聯賽的本土球員數量正不斷減少。足球——尤其是英超聯賽——早已走向全球化。如今的球探網絡覆蓋各大洲,球員輸送體系與多俱樂部合作模式也已普及;像都柏林人比利?貝漢那樣,從一個小球員群體中發掘出多名足以成為一線隊常規主力球員的時代,早已一去不返。

不過,足球的全球化也有值得稱道之處。2008年莫斯科歐冠決賽前,弗格森爵士的賽前演講核心,便是他為能將來自世界各地的球員凝聚在一起而感到自豪 —— 這是一支融合了不同文化與語言的冠軍之師。賽后,這種多元融合還引發了不少歡樂場景:法國人埃弗拉試圖與樸智星的父親共舞,而不會說英語的塞爾維亞人維迪奇的父親,則努力嘗試與博比?查爾頓爵士交流。

即便如此,當時的曼聯陣中仍有本土球員的身影:斯科爾斯、吉格斯(出生于威爾士,卻在曼徹斯特長大)、加里?內維爾以及韋斯?布朗。正是這些本土球員,通常負責奠定更衣室的氛圍,熟知本地足球圈的門道,還會告訴新加盟的球員哪些地方該去、哪些地方不該去。外籍球員讓城市和球迷群體更具國際化色彩:坎通納的影響力之大,以至于曼聯球迷會為他高唱法國國歌;而當老特拉福德球場迎來多位阿根廷球員時,球迷們則會高呼 “阿根廷!”—— 只不過,短期內你恐怕看不到阿根廷球迷會高呼 “英格蘭!” 的場景。

曼聯球迷群體的廣泛分布同樣是一大優勢。令我驚嘆的是,世界各地都有人支持這支球隊 —— 他們的主場離我成長的地方如此之近,近到我能聽到看臺上的歡呼聲;而且我在社交媒體上說自己要去德黑蘭或東京時,總會有數十名球迷聯系我,提出想見面的邀約。

但 “本土屬性” 也有其獨特價值。我很欣賞托蒂和德羅西對羅馬隊的深厚歸屬感,他們幾乎成了俱樂部的化身,是這座城市的象征。同樣,生于米蘭的馬爾蒂尼也是如此 —— 他來自這座時尚之都,本身自帶沉穩氣質,而他所在的球隊也曾躋身世界最佳之列。在國際米蘭,朱塞佩?貝爾戈米曾是球隊二十年的絕對主力。

勞爾作為馬德里人效力于皇家馬德里,巴塞羅那陣中曾擁有哈維、布斯克茨、巴爾德斯等眾多加泰羅尼亞球員,這些都是積極的例子。拜仁慕尼黑的貝肯鮑爾與托馬斯?穆勒、利物浦的杰拉德與卡拉格、畢爾巴鄂的巴斯克球員、阿森納的托尼?亞當斯、普雷斯頓北區的湯姆?芬尼、斯托克城的斯坦利?馬修斯,皆屬此類。我也很喜歡 “西漢姆先生” 馬克?諾布爾的氣質 —— 他看上去就像能在倫敦東區的市場里,用紙袋給人稱水果的普通人。

不過,“本土” 的界限有時也會變得模糊。華金雖與皇家貝蒂斯緊密相連,堪稱球隊象征,但他實際出生在鄰近的加的斯。球王貝利與桑托斯的關系也是如此 —— 這位史上最偉大的球員并非出生在桑托斯當地。

莫耶斯上個月也和我聊到了類似的話題。“我曾和安多尼(指畢爾巴鄂競技出身的伯恩茅斯主帥安多尼?伊拉奧拉)討論過‘本土球員效力本土球隊’的理念,” 他說,“比如,只有曼徹斯特人才能為曼聯效力 —— 就像畢爾巴鄂競技推行的模式那樣,他們在這方面做得非常好。這種模式在其他地方尚未真正嘗試過。

“優秀球員的成長,離不開天賦、完善的設施和優質的教練指導;而正因為他們是本土球員,身后會有整個社區的支持。我很敬佩這種模式,而且通過這種方式培養的球員,能更好地契合球隊風格。這和我接手一支球隊后說‘我需要一批新球員’完全不同,因為青訓營里的球員從小就接受特定風格的培養,浸潤著球隊的文化與精神認同,心中懷揣著為家鄉球隊一線隊效力的夢想。”

莫耶斯還提到:“格拉斯哥培養出了太多優秀球員,這也讓我想到一點:1967年凱爾特人贏得歐冠時,隊中所有球員都來自距離格拉斯哥30英里范圍內的區域。利物浦這座城市也盛產頂尖球員。我只是覺得這些現象都很有意思。”

確實如此。我們不能目光狹隘,也不應僅僅因為一個人的出生地就對其抱有偏見。事實上,我的家族中就有這樣的例子:20世紀30年代末,我的叔叔查理在蘇格蘭踢球時被曼聯發掘,隨后舉家搬到了曼徹斯特。他原本的夢想是為阿森納效力,最終卻成了曼聯的明星球員,也算得償所愿。

“本土身份” 既是優勢,也可能成為負擔 —— 身處萬眾矚目的環境中,個人空間會受到限制;而且總會有人向你索要球票,時間久了也成了件麻煩事。曼徹斯特的本土樂隊往往就不喜歡在曼徹斯特本地演出。

但無論你信不信,曼聯和曼城終究都源自曼徹斯特。在兩隊過去的196場德比中,幾乎每場都有本土球員登場,但如今頂級本土球員數量的減少已成為必然趨勢。2014年的曼徹斯特德比中,兩隊陣容36名球員里,沒有一名是曼徹斯特本地人;而十年前(2004年左右),大曼徹斯特地區出身的球員還有5人。

現行政策也起到了推波助瀾的作用:盡管俱樂部比以往更注重本土球探工作,但他們更傾向于出售青訓畢業生 —— 這些球員往往以本土人士為主,而且對于他們來說,離開或許也是件好事,畢竟有時主場球迷會因本土球員未能達到預期而對其抱有負面評價,離開便能擺脫這種壓力。

明天比賽的新聞發布會,轉自B站@haibara_v

官推恭喜姆貝烏莫獲得八月月度最佳球員

今晚18:00有U18對陣伯恩利的比賽

曼聯提交 2025/26 賽季英超陣容名單

曼聯已提交 2025/26 賽季的英超陣容名單。

該名單可在1月轉會窗口開啟時進行調整,但各俱樂部需在周五的截止日期前提交完整陣容。

英超主力陣容最多可申報25人,而曼聯此次申報了21人。之所以人數較少,是因為多名一線隊常規球員被納入了U21陣容板塊。

曼聯U21陣容板塊共有59人,包括帕特里克?多爾古、艾登?海文、科比?梅努以及約羅等球員。

該年輕球員陣容中,有12人目前正外租效力,以積累一線隊比賽經驗。

英超規則明確規定,陣容中不符合 “本土球員標準” 的球員不得超過17人。所謂 “本土球員”,指無論國籍和年齡,需在其21歲生日之前,或在其年滿21歲的賽季結束前,已在英格蘭足球協會或威爾士足球協會旗下任何俱樂部注冊滿3個完整賽季的球員。

曼聯主力陣容中,符合 “本土球員” 標準的球員包括湯姆?希頓、德莫特?米、貝內特、馬奎爾、盧克肖、芒特以及阿瑪德。

一線隊陣容名單:

門將:

巴因德爾、湯姆?希頓 、塞內?拉門斯、德莫特?米

后衛:

貝內特、達洛特、德利赫特、馬奎爾、馬拉西亞、利馬、馬茲拉維、盧克肖

中場:

卡塞米羅、B費、芒特、烏加特

前鋒:

阿瑪德、庫尼亞、姆貝烏莫、塞斯科、齊爾克澤

U21名單如下:

Andy Mitten“故事會”

曼徹斯特德比無本土球員,實為現代足球的遺憾寫照

令我感到遺憾的是,本周日的曼徹斯特德比或許將沒有一名曼徹斯特本土球員首發出場。這雖非天大的事——畢竟在4月兩隊上次交鋒時,曼聯陣中就沒有本土小將,那也是十年來首次出現這種情況。

但要知道,大曼徹斯特地區是擁有290萬人口的大型都市區,如此規模的區域卻連一名能在德比中首發出場的球員都沒有,這既折射出當下的時代特征,也與曼城、曼聯兩家俱樂部的一系列舉措息息相關。

曼徹斯特是一座為足球狂熱的城市。在現役球員中,帕爾默、菲爾?福登、科比?梅努、維爾貝克、拉什福德、里科?劉易斯、尼科?奧萊利以及塔爾科夫斯基,均在從曼徹斯特宏偉的維多利亞式市政廳出發、乘坐2英鎊公交車可達的范圍內出生并長大。

從歷史角度看,這片土地孕育了 “92黃金一代” 的大部分成員、“巴斯比寶貝” 隊長羅杰?伯恩,以及世界杯冠軍諾比?斯泰爾斯。僅在曼徹斯特以東10英里的阿什頓安德萊恩,就誕生了三位世界杯冠軍——杰夫?赫斯特爵士、吉米?阿姆菲爾德和西蒙尼?佩羅塔。在柯曾阿什頓俱樂部的球場外,矗立著這三位特殊人物的雕像。

布萊恩?基德是個地地道道的曼徹斯特人,他曾說過 “只要越過安科茨區南部,就會渾身不自在”。他不僅曾效力于曼聯和曼城,還在這兩家俱樂部擔任過教練。同為歐冠冠軍得主的小約翰?阿斯頓(及其父親)、謝伊?布倫南,以及威爾夫?麥吉尼斯、“進球機器” 丹尼斯?維奧萊特,也都是曼徹斯特本土人士。

韋斯?布朗、德林克沃特、丹尼?辛普森以及李?迪克森,也都是表現出色的曼徹斯特人。無論身披曼聯還是曼城的球衣,從喬?科里根到雷米?摩西,從大衛?普拉特到大衛?懷特,這座城市始終在孕育頂尖足球運動員。

曼城隊史最偉大的球員中,邁克?薩默比、尼爾?揚和弗朗西斯?李三人要么出生在曼徹斯特,要么成長于曼徹斯特周邊;而在1985年的一場曼徹斯特德比中,曼城陣容里更是有7名球員是本地小將。

但如今,能躋身頂級聯賽的本土球員數量正不斷減少。足球——尤其是英超聯賽——早已走向全球化。如今的球探網絡覆蓋各大洲,球員輸送體系與多俱樂部合作模式也已普及;像都柏林人比利?貝漢那樣,從一個小球員群體中發掘出多名足以成為一線隊常規主力球員的時代,早已一去不返。

不過,足球的全球化也有值得稱道之處。2008年莫斯科歐冠決賽前,弗格森爵士的賽前演講核心,便是他為能將來自世界各地的球員凝聚在一起而感到自豪 —— 這是一支融合了不同文化與語言的冠軍之師。賽后,這種多元融合還引發了不少歡樂場景:法國人埃弗拉試圖與樸智星的父親共舞,而不會說英語的塞爾維亞人維迪奇的父親,則努力嘗試與博比?查爾頓爵士交流。

即便如此,當時的曼聯陣中仍有本土球員的身影:斯科爾斯、吉格斯(出生于威爾士,卻在曼徹斯特長大)、加里?內維爾以及韋斯?布朗。正是這些本土球員,通常負責奠定更衣室的氛圍,熟知本地足球圈的門道,還會告訴新加盟的球員哪些地方該去、哪些地方不該去。外籍球員讓城市和球迷群體更具國際化色彩:坎通納的影響力之大,以至于曼聯球迷會為他高唱法國國歌;而當老特拉福德球場迎來多位阿根廷球員時,球迷們則會高呼 “阿根廷!”—— 只不過,短期內你恐怕看不到阿根廷球迷會高呼 “英格蘭!” 的場景。

曼聯球迷群體的廣泛分布同樣是一大優勢。令我驚嘆的是,世界各地都有人支持這支球隊 —— 他們的主場離我成長的地方如此之近,近到我能聽到看臺上的歡呼聲;而且我在社交媒體上說自己要去德黑蘭或東京時,總會有數十名球迷聯系我,提出想見面的邀約。

但 “本土屬性” 也有其獨特價值。我很欣賞托蒂和德羅西對羅馬隊的深厚歸屬感,他們幾乎成了俱樂部的化身,是這座城市的象征。同樣,生于米蘭的馬爾蒂尼也是如此 —— 他來自這座時尚之都,本身自帶沉穩氣質,而他所在的球隊也曾躋身世界最佳之列。在國際米蘭,朱塞佩?貝爾戈米曾是球隊二十年的絕對主力。

勞爾作為馬德里人效力于皇家馬德里,巴塞羅那陣中曾擁有哈維、布斯克茨、巴爾德斯等眾多加泰羅尼亞球員,這些都是積極的例子。拜仁慕尼黑的貝肯鮑爾與托馬斯?穆勒、利物浦的杰拉德與卡拉格、畢爾巴鄂的巴斯克球員、阿森納的托尼?亞當斯、普雷斯頓北區的湯姆?芬尼、斯托克城的斯坦利?馬修斯,皆屬此類。我也很喜歡 “西漢姆先生” 馬克?諾布爾的氣質 —— 他看上去就像能在倫敦東區的市場里,用紙袋給人稱水果的普通人。

不過,“本土” 的界限有時也會變得模糊。華金雖與皇家貝蒂斯緊密相連,堪稱球隊象征,但他實際出生在鄰近的加的斯。球王貝利與桑托斯的關系也是如此 —— 這位史上最偉大的球員并非出生在桑托斯當地。

莫耶斯上個月也和我聊到了類似的話題。“我曾和安多尼(指畢爾巴鄂競技出身的伯恩茅斯主帥安多尼?伊拉奧拉)討論過‘本土球員效力本土球隊’的理念,” 他說,“比如,只有曼徹斯特人才能為曼聯效力 —— 就像畢爾巴鄂競技推行的模式那樣,他們在這方面做得非常好。這種模式在其他地方尚未真正嘗試過。

“優秀球員的成長,離不開天賦、完善的設施和優質的教練指導;而正因為他們是本土球員,身后會有整個社區的支持。我很敬佩這種模式,而且通過這種方式培養的球員,能更好地契合球隊風格。這和我接手一支球隊后說‘我需要一批新球員’完全不同,因為青訓營里的球員從小就接受特定風格的培養,浸潤著球隊的文化與精神認同,心中懷揣著為家鄉球隊一線隊效力的夢想。”

莫耶斯還提到:“格拉斯哥培養出了太多優秀球員,這也讓我想到一點:1967年凱爾特人贏得歐冠時,隊中所有球員都來自距離格拉斯哥30英里范圍內的區域。利物浦這座城市也盛產頂尖球員。我只是覺得這些現象都很有意思。”

確實如此。我們不能目光狹隘,也不應僅僅因為一個人的出生地就對其抱有偏見。事實上,我的家族中就有這樣的例子:20世紀30年代末,我的叔叔查理在蘇格蘭踢球時被曼聯發掘,隨后舉家搬到了曼徹斯特。他原本的夢想是為阿森納效力,最終卻成了曼聯的明星球員,也算得償所愿。

“本土身份” 既是優勢,也可能成為負擔 —— 身處萬眾矚目的環境中,個人空間會受到限制;而且總會有人向你索要球票,時間久了也成了件麻煩事。曼徹斯特的本土樂隊往往就不喜歡在曼徹斯特本地演出。

但無論你信不信,曼聯和曼城終究都源自曼徹斯特。在兩隊過去的196場德比中,幾乎每場都有本土球員登場,但如今頂級本土球員數量的減少已成為必然趨勢。2014年的曼徹斯特德比中,兩隊陣容36名球員里,沒有一名是曼徹斯特本地人;而十年前(2004年左右),大曼徹斯特地區出身的球員還有5人。

現行政策也起到了推波助瀾的作用:盡管俱樂部比以往更注重本土球探工作,但他們更傾向于出售青訓畢業生 —— 這些球員往往以本土人士為主,而且對于他們來說,離開或許也是件好事,畢竟有時主場球迷會因本土球員未能達到預期而對其抱有負面評價,離開便能擺脫這種壓力。

章節評論

段評